생체금속

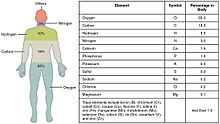

생체금속(生體金屬, 영어: biometal)은 생물학, 생화학, 의학에서 적은 양이지만 중요하고 측정가능한 양으로 일반적으로 존재하는 금속이다. 구리, 아연, 철, 망가니즈는 대부분의 식물과 동물에서 정상적인 기능에 필수적인 금속들이다. 칼슘, 칼륨, 나트륨과 같은 일부 금속들은 체내에 비교적 많은 양으로 존재하지만, 대부분의 금속은 미량이지만 중요한 양으로 존재한다. 주기율표의 약 2/3는 성질이 서로 다른 다양한 금속으로 구성되어 있으며,[1] 금속(보통 이온의 형태)은 자연계와 의학에서 다양한 방식으로 활용된다.

자연에서 발견되는 생체금속[편집]

금속 이온은 보조 인자로서 금속 이온을 필요로 하는 효소 및 금속단백질과 같이 살아있는 생물체에 존재하는 많은 단백질들의 기능에 필수적이다.[2] DNA 복제와 같은 과정은 DNA 중합효소와 같은 효소를 사용하여 수행되는데, 사람에서 DNA 중합효소는 마그네슘과 아연을 적절하게 활용하는 것을 필요로 한다.[3] 또한 다른 생체분자는 사람의 갑상샘 호르몬의 아이오딘처럼 금속 이온을 분자 내 구조 속에 포함하고 있다.[4]

의학에서 생체금속[편집]

금속 이온 및 금속 화합물은 종종 의학적 치료 및 진단에 사용된다.[5] 리튬 화합물이나 오라노핀과 같은 금속 이온을 함유한 화합물은 의약품으로 사용될 수 있다.[6][7] 또한 금속 화합물과 금속 이온은 여러 종류의 금속의 독성 때문에 인체에 해로운 영향을 줄 수 있다.[8] 예를 들어, 비소는 ATP 생성을 방해하는, 효소 저해제로서의 효과로 인해 강력한 독성 물질로 작용한다.[9]

각주[편집]

- ↑ “보관된 사본” (PDF). 2021년 3월 1일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2019년 4월 30일에 확인함.

- ↑ Banci, Lucia, ed. (2013). Metallomics and the Cell. Series editors Sigel, Astrid; Sigel, Helmut; Sigel, Roland K.O. Springer. ISBN 978-94-007-5560-4. electronic-book ISBN 978-94-007-5561-1 ISSN 1559-0836 electronic-ISSN 1868-0402

- ↑ Aggett, PJ (1985). “Physiology and metabolism of essential trace elements: an outline”. 《Clin Endocrinol Metab》 14 (3): 513–43. doi:10.1016/S0300-595X(85)80005-0. PMID 3905079.

- ↑ Cavalieri, RR (1997). “Iodine metabolism and thyroid physiology: current concepts”. 《Thyroid》 7 (2): 177–81. doi:10.1089/thy.1997.7.177. PMID 9133680.

- ↑ http://authors.library.caltech.edu/25052/10/BioinCh_chapter9.pdf Stephen J. Lippard, Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology. Accessed 26 July 2014.

- ↑ https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a681039.html U.S. National Library of Medicine, Lithium. Drug information provided by AHFS Consumer Medication Information, 2014.

- ↑ Kean, W. F.; Hart, L.; Buchanan, W. W. (1997). “Auranofin”. 《British Journal of Rheumatology》 36: 560–572. doi:10.1093/rheumatology/36.5.560. PMID 9189058.

- ↑ http://authors.library.caltech.edu/25052/10/BioinCh_chapter9.pdf Stephen J. Lippard, Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology. Accessed 26 July 2014.

- ↑ Singh, AP; Goel, RK; Kaur, T (2011). “Mechanisms pertaining to arsenic toxicity”. 《Toxicol Int》 18: 87–93. doi:10.4103/0971-6580.84258. PMC 3183630. PMID 21976811.