적색왜성

이 문서의 내용은 출처가 분명하지 않습니다. (2013년 10월) |

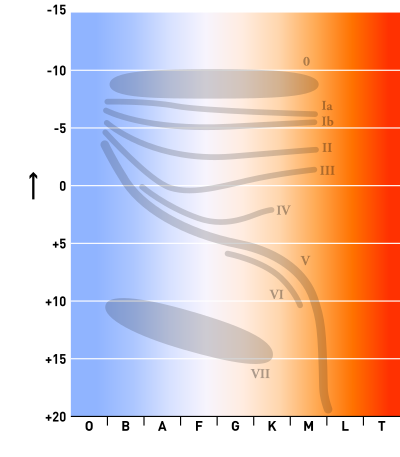

적색왜성(赤色矮星, red dwarf, 문화어: 적색잔별)[1]은 작고 상대적으로 차가우며 태양의 8~50%정도의 질량을 가진 천체로 항성으로 정의하는 조건인 경수소 핵융합을 할 수 있는 가장 작은 천체다. 적색왜성보다도 질량이 작은 갈색왜성이나 준갈색왜성은 경수소를 핵융합할 수 없어 항성으로 분류하지 않는다. 헤르츠스프룽-러셀 도표에 따르면 적색 왜성의 스펙트럼형은 어두운 K형으로부터 M형까지이며, 표면온도는 3800켈빈을 넘지 않는다. 우리 은하의 초기질량함수에 따르면 주계열성 중 74%를 적색왜성으로 추정하며 우주 전체로 범위를 넓혀도 70%를 적색왜성이 차지할 정도로 매우 흔하다.

특징[편집]

적색왜성의 질량은 태양 질량의 8%~50%의 범위에 속하는데, 최소 한계는 평균치로 갈색왜성과 경계가 분명하지 않다. 항성의 중원소 함량에 따라 달라지는데 중원소 함량이 많을 경우에는 태양 질량의 7%까지 내려가고, 반대로 중원소가 거의 없다면 태양 질량의 9%까지 상승한다. 항성의 중원소는 중심핵을 감싸 낮은 온도에서도 핵융합 반응이 일어날 수 있게 하며 핵융합 반응의 속도를 늦추는 작용을 하기 때문이다. 태양 질량의 8%인 적색왜성은 중심핵의 온도가 450만K에 불과하며 그 압력도 태양의 13분의 1 정도라서 핵융합 반응이 매우 느리게 일어난다. 태양이 1초에 6억톤의 수소를 소모하는 것과 달리 적색왜성은 질량에 따라 6만~6천만톤의 수소를 태운다. 핵융합 속도가 느리기 때문에 발산하는 빛도 매우 약해 몇몇 적색왜성은 태양 광도의 1만분의 1이며 가장 밝은 적색왜성도 태양의 10%에 불과하다. 질량에 비해 팽창력도 미약해서 크기는 작고 밀도는 매우 높다.

일반적인 항성모델에 따르면 태양질량의 35% 미만인 적색왜성은 밀도가 매우 높아 핵융합 반응으로 생성된 에너지가 광자복사하기 어렵다. 이런 내부구조에서는 복사보다는 대류로 에너지를 전달하는 게 더 효율적이기 떄문에 적색왜성은 항성 전체가 대류하는 특징을 가진다. 이로 인해 양성자-양성자 연쇄반응의 산물인 헬륨이 중심핵에 축적되지 않고 고루 섞이면서 중심핵 외부의 수소를 끌어오기에 핵융합 반응이 느리게 된다는 점과 결합하여 극히 긴 수명을 가진다. 질량이 큰 적색왜성도 최대 800억년, 질량이 작고 중원소 함량이 많은 경우에는 최대 17조 5천억년을 주계열성 단계에서 버틸 수 있다. 우주의 역사가 겨우 138억년에 불과하다는 걸 생각하면 그야말로 영원히 타오르는 항성이며 현 우주에서는 주계열성 단계를 이탈한 적색왜성은 존재하지 않는다. 나이가 많은 은하일수록 적색왜성이 차지하는 비율이 높아지는데 질량이 무거운 다른 항성들이 수명을 다해 밀집성이 되거나 사라져도 적색왜성은 여전히 주계열성에 머무르기 때문이다.

시뮬레이션에 따르면, 주계열성 단계에서 벗어난 항성이 적색 거성으로 진화할 수 있는 최소 질량은 태양 질량의 25%다. 이런 적색왜성은 적색거성이 되긴 하지만 태양과 같이 무거운 주계열성들이 진화해 생성되는 적색 거성보다 크기가 훨씬 작아 태양 지름의 5~10배에 불과하며, 점근거성가지를 끝까지 올라가지 못하고 바로 행성상 성운으로 질량을 방출하고 백색왜성이 된다. 태양 질량의 16~23%인 적색왜성은 잠깐 거성으로 진화했다가 청색왜성이 되는데 태양 질량의 0.23배인 적색왜성은 청색왜성에서 10억년 간 머무르며 표면온도는 7000~9500K로 예상한다. 말기에는 태양 광도의 80%까지 밝아지며 질량을 방출한 뒤 백색왜성이 된다. 태양 질량의 8~16%에 불과한 저질량 적색왜성들은 아예 적색 거성조차도 되지 못하고 표면 온도를 높여 에너지 방출 속도를 늘려 청색왜성으로 진화한다. 태양 질량의 0.16배인 적색왜성은 청색왜성에서 50억년 머물고 표면온도는 6500~8500K에 이르며, 말기에는 태양 광도의 34%까지 밝아진다. 태양 질량의 7.5%인 적색왜성은 청색왜성 단계에서 430억년이라는 긴 시간을 보내며 표면온도는 4300~6100K이다. 말기에는 태양 광도의 3%까지 밝아지며 얇은 수소 껍질에 축퇴된 헬륨-4로 구성된 핵의 구조를 가지는데 수소 껍질을 다 소모해 헬륨핵이 가장 바깥쪽까지 도달하면 헬륨 백색왜성이 된다.

작은질량의 별들과 함께 적색왜성 역시, 별성운의 나이를 짐작케 해주는 힌트가 존재 한다. 주계열성의 TO(turn off)점을 찾아서 비교해보면 된다. 이는 많은 정보를 제공해준다.

이렇게 수명이 극단적으로 길지만 빅뱅 직후 탄생한 종족 III에 속하는 적색왜성은 발견되지 않았는데, 현재까지 우리 은하에서 발견된 모든 적색왜성은 1세대 항성이 수명을 다한 뒤 남긴 잔해를 이어받아 생성된 2세대 항성들이다. 이에 대한 유력한 설명으로는 빅뱅 직후의 우주는 중원소가 거의 없어서 냉각 속도가 매우 느렸고, 단일 거대 가스 구름이 중력으로 수축하는 과정에서 파편화되지 않아 질량이 무거운 항성 위주로 생성되었기 때문이라고 한다. 이런 무거운 종족 III의 항성은 수명이 매우 짧아 얼마 되지 않아 초신성 폭발로 사라졌고, 이 과정에서 우주 전역에 중원소가 퍼지면서 적색왜성이 생성되었다는 것이다.

다른 설명으로 종족III에 해당하는 적색왜성은 존재하나, 그 수가 적고 어둡기 때문에 아직 인류가 발견하지 못했다는 해석도 있다. 그러나 이 주장은 항성진화 이론과 충돌하는데다가 관측 기술이 발달하면서 적색왜성을 샅샅이 찾아내고 있지만 종족III의 적색왜성이 발견되지 않아 점차 수그러들고 있다.

외계행성의 존재[편집]

많은 수의 외계행성들은 적색왜성들 주변을 돌고 있지만 목성크기의 행성은 상대적으로 드물다. 시선속도를 이용한 Doppler 연구방법에 의해서 많은 별들중,태양질량의 2배정도의 질량을 가진 별들 중에서 1/6정도의 별들은 한개 혹은 좀더 많은수의 목성질량의 행성을 갖게되고, 태양정도의 질량의 별들중 1/16정도의 숫자의 별들 이나 적색왜성들중 1/50정도의 숫자의 별들도 이와 같다.

반면에, 미세 중력렌즈 효과에 의하면 긴공전주기의 해왕성 정도의 질량은 3개의 적색왜성들중 1개의 적색왜성에서 발견된다. HARPS관측에 따르면 40%의 적색왜성들은 슈퍼지구정도의 질량의 행성들의 표면에 물이 있는등, 생명체가 살수있는 공전 공간에서 공전하고 있다고 밝혀졌다.

2005년 글리제 581 주변을 공전하는 외계행성이 발견되었다. 이 행성의 질량은 지구의 17배 정도로, 해왕성과 거의 비슷하다. 모항성과의 거리는 600만km(0.04AU) 정도로, 글리제 581이 차가운 별임을 고려해도 표면온도는 150°C에 이를 것으로 추정된다. 2006년에는 적색왜성 OGLE-2005-BLG-390L 주변을 공전하는 외계행성이 발견되었다. 이 행성의 질량은 지구의 5.5배 정도로, 모항성에서 3억 9천만km 떨어져서 공전하고 있었다. 행성의 표면온도는 -220 °C로 예상된다.

2007년 글리제 581 주변에서 생명체가 존재할 가능성이 높다고 추측되는, 외계행성 글리제 581c가 발견되었다. 이 행성의 질량은 지구의 5.03배로, 핵융합성 주위를 도는 행성 중 가장 작은 질량이었다. (중성자별 PSR B1257+12 주위를 도는 행성 중에는 지구 질량보다 작은 행성도 있다.) 행성의 반경은 만약 이 행성이 규산염질로 이루어져 있다고 가정할 경우 지구의 1.5배 정도이다. 얼음이나 기체로 이루어졌을 경우 그 반경은 더 클 것으로 생각된다. 글리제 581c는 지금까지 발견된 행성들 중 외계생명체가 존재할 가능성이 가장 높은 천체이다.

글리제 581d 역시 생명체가 존재할 가능성이 높은천체로 알려져있다. 2010년 9월에 글리제g가 생명체 거주가능한 공전궤도의 중간정도에서 발견되었는데 , 행성의 존재자체여부가 확실치 않다. 현재까지 알려진 행성중 글리제581c, 글리제581d가 생명체 거주 가능성이 가장 높은 천체로 알려져 있다.

생명체 거주 가능성[편집]

적색왜성 주변을 도는 행성이 있고 이 행성이 액체 물이 존재할 온도를 제공할 수 있는 공전궤도에 있다고 가정하더라도, 이 행성에서 생명체가 살 수 있는지의 여부는 논란이 있다. 모항성이 무한에 가까운 수명을 지니고 있지만 여러 가지 요인이 인류가 살 수 있는 가능성을 방해한다.

첫째, 적색왜성은 매우 어둡기 때문에, 인류가 살 수 있을 정도의 온도를 확보하기 위해서는 가상행성은 모항성에 매우 가까이 붙어서 돌아야 한다. 그러나 가까운 거리로 말미암아 조석 고정(tidal locking) 현상이 발생하여 기조력 때문에 행성의 한 면만이 항성을 바라보게 된다. 이는 모항성을 바라보는 면은 영원한 낮이, 반대쪽은 영원한 밤이 계속된다는 뜻이다. 이런 환경에서는 생명체가 안정적으로 진화하기가 힘들어진다. 최근 이론에 따르면 이런 환경 하에서도 행성의 대기가 충분히 두꺼울 경우 한 쪽의 열을 반대쪽으로 이동시켜서 행성 전체의 온도가 고르게 유지될 수 있다고 한다. 또한 가스거대행성 주변을 돌고 있는 위성에도 생명체 거주 가능성은 있다. 이 위성은 조석고정이 행성에 일어남으로서 적색왜성에 대한 조석고정 문제점을 피해갈 수 있다. 따라서 위성은 밤낮 순환이 가능하게 되고 이에 열의 분배가 가능하다.

둘째, 태양이 발하는 빛이 가시광선 영역을 포함하는 것과는 달리, 적색왜성이 발산하는 빛은 대부분 적외선 영역에 몰려 있다. 이는 식물의 광합성 작용에 부적합하다. 또한 적색왜성은 자외선 영역을 거의 방출하지 않는데, 이 역시 생명체 거주에 필요한 영역이라서 문제가 될 수있다. 따라서 적색왜성이 모성인 행성에 동물이 존재한다면 가시광선 영역이 아닌 적외선 영역을 볼 것으로 예상할 수 있고, 식물이 존재한다면 최대한 많은 빛을 흡수하기 위해 검은색이나 적외선 흡수에 적합한 보라색이나 갈색 등 어두운 색을 띌 것이다.

셋째, 가장 큰 문제점으로, 항성에서 나오는 빛의 양이 불규칙하다는 것이다. 적색왜성의 표면은 많은 흑점이 존재할 것으로 예상되는데 심할 경우 발산하는 빛의 40%가 감소하기도 한다. 또는 플레어 별이라고 부르는 적색왜성들의 경우 막대한 규모의 플레어를 수분 동안 발산하는데, 이때 행성이 받는 에너지는 두 배로 증가하며 에너지의 증가로 말미암아 생명체의 생체기관은 손상을 입게 된다. Gibor Basri (UC Berkeley team)는 행성의 대기가 이 섬광을 막을 수 있다고 주장하기도 했다. 하지만 로스 128이나 티가든의 별처럼 플레어 활동이 활발하지 않아 안정적인 적색왜성들도 존재하며 섬광성인 별들도 시간이 지나면 자전속도가 느려지면서 플레어 발생 빈도가 줄어들어서 안정될 것으로 예상한다. 2021년에 적색왜성을 관측한 결과 발생하는 플레어가 태양과 달리 주로 55도 이상의 고위도 지역에서 발생해 항성의 적도를 따라 공전하는 행성에 주는 영향은 예상보다 더 적을 것이라 한다.

예[편집]

아래 목록은 지구에서 10광년 이내에 위치한 적색 왜성(M형 주계열성)이다.

| 이름 | 아르겔란더 명명법 | 분광형 | 질량(태양=1) | 거리(광년) | 비고 |

|---|---|---|---|---|---|

| 프록시마 센타우리 | 센타우루스자리 V645 | M5.5 Ve | 0.123 | 4.22 | 태양과 가장 가까운 항성 |

| 바너드 별 | 뱀주인자리 V2500 | M4 V | 0.15 | 5.98 | |

| 울프 359 | 사자자리 CN | M6.5 Ve | 0.09 | 7.7 | |

| 랄랑드 21185 | - | M2 V | 0.41 | 8.29 | |

| 루이텐 726-8 | 고래자리 UV | M5.5-6 V | 0.11 | 8.7 | 쌍성 |

| 로스 154 | 궁수자리 V1216 | M3.5 V | 0.17 | 9.68 |

같이 보기[편집]

각주[편집]

- ↑ 한국천문학회 편 《천문학용어집》 274쪽 우단 23째줄