이베리아 왕국 (고대)

| 이베리아 왕국 | ||||

|---|---|---|---|---|

| ქართლის სამეფო kartlis samepo | ||||

| ||||

|

국기 | ||||

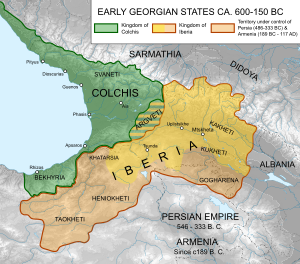

콜키스(초록색)와 이베리아 왕국(노란색) | ||||

| 수도 |

| |||

| 정치 | ||||

| 정치체제 | 군주제 | |||

| 역사 | ||||

| 역사적 시대 | 고대 | |||

| • 피르나바즈 1세의 통치 • 미리안 3세 치세 동안 이베리아의 기독교화 • 왕정 폐지 지위 | 기원전 302년경 317년 508년 셀레우코스 제국의 속국 (기원전 302–159년) 로마 공화국의 보호국 (기원전 65–63년, 기원전 40–36년, 1–30년) 로마 제국의 보호국 (1–129년, 131–260년) 사산 제국의 봉신국 (260–265년) 동로마 제국의 보호국 (298–363년) 사산 제국의 봉신국 (363–482년, 502–523년) 사산 제국의 왕정 폐지 및 직접 통치 (523–580년) | |||

| 인문 | ||||

| 공용어 | 고대 조지아어 | |||

그리스-로마 지리학에서 언급된 이베리아(고대 그리스어: Ἰβηρία Iberia, 라틴어: Hiberia, 조지아어: იბერია)는 카르틀리의 고대 조지아 왕국에 붙여진 별칭으로, 고대와 중세 초기에 독립적인 국가로서, 또는 로마 제국과 사산 제국의 봉신국으로서 캅카스에서 중요한 군주국이었다.[1] 현재의 스페인과 포르투갈, 안도라 및 영국령 지브롤터가 위치해 있는 이베리아반도와 구분하기 위해서 캅카스 이베리아 또는 동이베리아라고도 부른다.

오늘날의 조지아 동부를 중심으로 한 이 왕국은 서쪽으로는 콜키스, 동쪽으로는 캅카스 알바니아, 남쪽으로는 아르메니아와 국경을 접하고 있었다.

그 주민인 이베리아인들은 콜키스인과 함께 오늘날의 카르트벨리아인(조지아인)을 이루었으며, 훗날 바그라티온 왕조 아래 통일된 중세 조지아 왕국의 토대를 형성하게 된다.[2][3]

4세기에 미리안 3세의 통치 기간 동안 성녀 니노에 의해 이베리아가 기독교화된 이후, 기독교는 왕국의 공식적인 국교가 되었다. 서기 6세기 초에 사산 왕조의 속국이었던 지위는 페르시아의 직접 통치로 전환되었다. 580년, 호르미즈드 4세는 바쿠르 3세가 죽은 후 왕정을 폐지했고, 이베리아는 총독(마르즈판)이 통치하는 페르시아 영토로 편입되었다.

명칭[편집]

"이베리아"라는 이름의 출처는 불분명하다. 그 어원에 대한 한 가지 이론은 기오르기 멜리키슈빌리에 의해 제안되었는데 조지아인의 조지아어 명칭인 단어 "스베르"(또는 "스비르")과 연관되는 동시대 조지아의 아르메니아어 명칭 "비르크"(아르메니아어: Վիրք, 이비르크[Իվերք]와 이베르크[Իվերք])에서 유래되었다고 한다.[4] 예를 들어 철자 "ㅅ"(s)는 단어의 어근으로 "베르" (또는 "비르")의 접두어 역할을 했다. 그러므로 이바네 자바키슈빌리의 이론에 따르면, 민족의 칭호 "스베르"(Sber)는 스베르(Sver)의 변형이며 단어 "흐베르"(Hver, 또한 이베리아)와 아르메니아어의 변형, 베리아(Veria)와 비리아(Viria)에서 유래되었다.[4]

역사학자 아돌포 도밍게스 모네데로는 고대 그리스인들이 그들 세계의 양 끝(이베리아 반도, 캅카스)에 위치한 두 개의 다른 민족들과 연관된 신화적인 부(타르테소스와 콜키스의 황금 양털) 때문에 이 지역에 이베리아라는 이름을 붙였다고 주장한다.

역사[편집]

초기 역사[편집]

일찍부터 이 지역은 쿠라-아락세스 문화와 다양한 관련이 있는, 후대의 연대기 작가들에 의해 총체적으로 이베리아인이라고 불리게 되는 여러 부족들이 거주하고 있었다. 그 지방은 신화속 족장, 카르틀로스 이후에 그들의 나라인 카르틀리라고 불렸다.

무스키는 몇몇 역사가들에 의해서 언급되며, (헤로도토스가 언급한) 그들의 후손일 수 있는 사스페르스족은 이 지역에 거주했던 부족들의 통합에 중요한 역할을 했을 것이다. 무스키는 그들의 북동부로 서서히 이동하며 곳곳에 정착지를 형성했다. 그 중 하나가 훗날 이베리아 왕국의 수도가 된 므츠헤타였다. 당시 므츠헤타는 나중에 (조지아에서 "가정의 어른이라고 알려진") 마마사클리시라는 통치자에 의해 지배되었다.

중세 조지아 사료 목체바이 카르들리사이("카르틀리의 전환")는 므츠헤타가 성립된 곳에 정착하려 했던, 페르시아 제국의 함락 때까지 아케메네스 조의 통치 하에 있었던 아조와 휘하 인물들에 대해서 말하기도 한다. 또 다른 조지아 연보 카르틀리스 츠코브레바("카르틀리의 역사")에서는 아조가 기원전 4세기 말에 파르나바즈에게 패배할 때까지 지방의 가문들을 대학살하고 그 지역을 정복한 알렉산드로스 3세의 장교였다고 기록되어 있다.

알렉산드로스 3세의 카르틀리 침입 이야기는 전적으로 픽션이라 할지라도, 이것은 헬레니즘 시대에 일어난 조지아 군주국의 성립과 함께 후대 조지아 문학자들이 유명한 정복자와 그 사건을 연관지으려는 시도를 잘 보여준다.[5]

피르나바즈 1세와 그 자손들[편집]

파르나바즈는 권력 분쟁에서 승리를 거둠으로써, 기원전 302~237년까지 통치한 첫 번째 이베리아 왕이 되었다. 후일 조지아 연대기에 따르면, 그는 서부 조지아(에그리시)의 콜키스 왕국 상당 부분을 포함하는 인접 지역들을 복속시켰으며, 시리아의 셀레우코스에게 새로운 왕국으로 승인을 받으려고 한 듯하다. 그 다음에 파르나바즈는 성채와 신전, 아르마즈치케, 아르마지 신의 우상을 포함한 사회적 계획에 초점을 맞췄다. 그는 조지아 문자를 개정하기도 했으며, 사에리스타보스라 불리는 여러 나라들로 세분한 새로운 관리 체계를 만들었다. 그의 후계자들은 가장 중요한 통로인 (이베리아 관문으로도 알려진) 다르얄과 더불어 캅카스 전역의 통로들에 대한 통제권을 획득하여 관리했다.

번영 시대 이후의 기간은, 이베리아 왕국이 그 영토로의 무수히 많은 침략에 대항하여 방어를 해야했던 부단한 전투가 있었던 한 기간이다. 이베리아는 아르메니아에게 남부의 몇몇 지방들을 잃었고 콜키스의 땅들은 별도의 왕자국(스켑투초이sceptuchoi)의 형태로 분할되어 떨어져 나갔다. 기원전 2세기 말, 파르나바즈 왕조의 마지막 왕이었던 이베리아의 파르나좀은 조로아스터교로 개종한 이후 그의 백성들에 의해 퇴위되었고, 기원전 93년에 이베리아 왕좌는 아르메니아의 아르탁세스에게 넘어갔다. 이로써 이베리아의 아르탁세스 왕조가 성립되었다.

로마 시대–로마와 파르티아의 경쟁 사이에서[편집]

이베리아가 가지고 있던 아르탁세스조 아르메니아 및 폰토스 왕국과의 긴밀한 연관성은, 당시 폰토스의 미트라다테스 6세와 전쟁 중이던 로마 장군 폼페이우스가 기원전 65년에 이 지역을 침공하도록 이끌었다. 그러나 로마는 그들의 권력을 이베리아 전역에 영구적으로 확립하지는 않았다. 29년이 지난 기원전 36년, 로마는 재차 이베리아로 진군했고, 알바니아에 대항하는 그들의 군사 작전에 당시 이베리아 왕 파르나바즈 2세가 함께 할 것을 강요했다.

비록 콜키스 왕국이 속주로 편입되기는 했지만, 이베리아는 로마 제국의 보호를 기꺼이 받아들였다. 므츠헤타에서 발견된 그 시대 석비문에는 1세기의 이베리아 통치자 미드라트 1세(58–106년)가 "카이사르의 친구"이며 "로마가 사랑하는 이베리아인"이라고 새겨져 있다. 로마의 베스파시아누스 황제는 75년 무렵 이베리아 왕을 위해 아르자미의 고대 므츠헤타 유적을 요새화했다.

그 다음의 두 세기에도 그 지역 전역에 걸친 로마의 영향력이 지속됐지만, 파르스만 2세(116~132년)의 통치 기간 동안 이베리아는 이전의 권력을 다소 복구하는 데에 성공했다. 하드리아누스 황제가 파르스만 2세를 달래려고 했는데도 불구하고, 양국 사이의 관계에는 팽팽한 긴장감이 돌았다. 그러나 하드리아누스의 후계자인 안토니누스 피우스 황제 시기에, 파르스만은 디오 카시우스가 그의 명예로운 조각상이 세워졌고 희생에 대한 권리가 주어졌다고 언급했던 로마를 방문하기까지 할 정도로 그 관계가 매우 호전되었다. 이 기간 동안, 로마는 심지어 이베리아가 파르티아와 마찬가지로 그들을 적대했을 때에도, 이전의 속국으로써의 위치가 아닌 그 이상의 동맹국으로 인정했고, 덕분에 이베리아의 정치적 위상에 대한 중요한 변화를 가져왔다.

기독교 시대의 첫 세기부터, 미트라교와 조로아스터교의 숭배는 이베리아에서 흔히 행해지기 시작했다. 이것은 보리, 아르마지, 즈구데리의 부유한 매장지 발굴에서 불의 제단에 서 있거나 오른쪽 앞다리가 제단 위로 올라간 말을 묘사한 은색 술잔이 발견됨으로써 그 존재가 입증되었다. 이들은 혼성적인 성격으로 다른 종교들과 다소 구별되었고, 나중에는 조지아 신화 등의 고대 토착 신앙과 융합되었다.

페르시아인들의 신앙과 삶의 방식은 이베리아 궁정 및 지배층들의 관행, 즉 아람어를 바탕으로 했던 기존의 아르마지아 문자와 '언어'에 점차 깊게 스며들었으며, 이후 공식적으로 채택되었다.(고전기~헬레니즘 시대에 세워진 많은 아람어 비문들이 콜키스에서 발견됨) 궁정은 페르시아의 그것을 본받았고, 지배층들은 페르시아 의상을 착용하거나 그들의 이름을 페르시아식으로 짓기도 했다. 기원전 3세기에는 이 지역에 조로아스터교가 소개되었다.

로마/동로마와 페르시아의 대립[편집]

이베리아의 향후 역사에 결정적인 영향을 끼친 것은 224년의 사산 제국 설립이다. 쇠퇴하던 파르티아의 봉건제 영역이 강력한 중앙집권제 왕국으로 교체될 즈음에, 이베리아는 로마에서 점차 멀어진 뒤 그들의 정치적인 노선을 바꾸었다. 이베리아는 샤푸르 1세(241~272년)의 통치 기간 동안에 사산 제국의 봉신국이 되었다. 두 나라 간의 관계는, 우선 이베리아가 사산 제국의 군사력에 의해 정복된 속국이 아니었고, 그들이 로마에 대항하는 군사 작전에 합류했다는 점에서 초창기에는 꽤 우호적이었다. 이베리아의 왕 아마자습 3세(260~265년)는 사산 제국의 고위층 인사 목록에 존재하기도 했다. 그러나 사산 제국의 침략적인 경향들은 아마도 260년대~290년대 사이에 이베리아에서 확립된 그들의 조로아스터교 선전으로 명백해졌다.

그러나, 로마 제국이 속국으로의 캅카스 이베리아의 통제권을 다시 획득하고 모든 캅카스 지역들에 걸쳐 다시 통제권을 확립한 니시비스 평화(298년) 무렵에, 미리안 3세는 초스로 왕조의 첫 번째 이베리아 왕으로 승인되었다.

동방 정교회의 전파와 사산 지배기의 도래[편집]

317년에 미리안 3세와 주요 귀족들이 동방 정교회로 개종하고 이를 공식적인 국교로 선포한 이후로부터, 로마의 우세는 종교의 본질에 결정적이었음이 드러났다. 이것은 카파도키아 출신의 여성으로 303년부터 이베리아(동부 조지아)에 정교회를 설파했던 성녀 니노의 선교 활동과 밀접한 관련이 있다.

동방 정교회는 조지아와 로마(나중에는 비잔티움 제국)와의 결속을 강하게 했으며, 왕국의 문화와 사회에 대규모의 효과를 가져왔다. 4세기에 동방 정교회가 전파됨에 따라 조지아 미술에서의 페르시아적인 요소는 점차 사라지기 시작했다.

그러나, 율리아누스 황제가 363년 페르시아 원정에서 사망한 이후에, 로마는 이베리아의 통제권을 페르시아에게 양도했다. 따라서 바라즈-바쿠르 1세(아스파구르) (363–365년)은 페르시아의 신하가 되었고, 그 결과는 387년 아킬리시네 평화 조약에 의해 비준되었다. 그러나 카르틀리의 다음 통치자 파르스만 4세(406–409년)는 그의 나라의 자치권을 보존했고, 페르시아에게 공물을 바치는 것을 중단했다. 그러자 곧바로 페르시아 군대가 쳐들어와 이베리아를 휩쓸었고, 사산 황제들은 그들의 속국을 감시하기 위해 태수("피티악사에/비닥사에")를 임명하기 시작했다. 그들은 특별히 그 직위를 하부 카르틀리의 통치 가문에서 세습하게 함으로써 일종의 태수령("카르틀리 피티악사테")를 출범시켰고, 그런 식으로 광범위한 영토를 통제했다.

그 영토가 여전히 카르틀리 왕국의 일부로 남아 있었는데도 불구하고, 태수들은 그들의 영지를 페르시아 영항권의 중심지로 전환했다. 사산 제국의 통치자들은 조지아의 동방 정교회에게 혹독한 시련을 내렸다. 페르시아인들은 자라투스트라의 가르침을 장려했고, 그들의 종교를 조지아인들이 믿도록 강요했다. 이러한 정책의 일환으로, 5세기 중반에는 조로아스터교가 기독교와 나란히 동부 조지아의 공식 종교가 되었다. 그러나 조지아 사람들을 완전히 개종시키려는 그들의 노력은 대체로 실패를 거듭했다.

바크탕 1세 "고르가살리"(447–502)의 초반 통치는 왕국의 상대적인 부흥기로 여겨진다. 명목상으로 페르시아의 봉신이었던 그는 캅카스 산맥의 산악 민족들을 예속시켜 북부 국경을 보강했고, 그와 인접한 서부~남부의 지역들을 그의 통제권 아래에 두었다. 또한 그는 므츠헤타에 자치 독립 교회 총대주교직을 확립했으며 트빌리시를 왕국의 새로운 수도로 조성했다. 482년에 그는 페르시아에 대항하여 총봉기를 이끌었고, 20년 동안 지속될 필사적인 독립 전쟁을 시작했다. 그러나 그는 동로마 제국의 지원을 받을 수 없었고 결국에는 502년에 전사하고 말았다.

왕국의 몰락[편집]

캅카스에서의 패권을 놓고 지속되는 동로마와 사산 페르시아 사이의 경쟁, 그리고 구르겐의 지휘 하에 일으킨 523년 이베리아 반란의 실패는 국가에 심각한 결과를 가져왔다. 그 후, 이베리아의 왕은 명목상의 권력만 갖고 있었을 뿐이었고 나라는 사실상 페르시아에 의해 통치되었다. 580년에 마지막 이베리아 왕이었던 바쿠르 3세가 죽자, 당시 사산 황제였던 호르미즈드 4세(578–590)는 이베리아의 왕정을 폐지시켰고, 마르즈판'(총독)에 의해 크테시폰에서 직접 통치하는 페르시아의 주로 편입시켰다. 조지아의 귀족들은 582년에 동로마 황제 마우리키우스에게 이베리아 왕국의 재건을 요청했지만, 591년에 동로마 제국과 사산 제국은 이베리아 왕국의 영역 중 트빌리시 일대는 페르시아에, 그리고 므츠헤타 일대는 동로마의 지배 하로 분할 점령하기로 합의했다.

7세기 초, 동로마와 사산 페르시아 사이의 휴전이 붕괴되었다. 이베리아 왕자 스테판 1세(590–627년)는 이베리아의 모든 영토들을 재통합하기 위해서 페르시아의 편으로 참전했다. 실제로 페르시아는 전쟁 초반에 승리를 거듭했고, 그는 일시적으로나마 왕국을 복구할 수 있었다.그러나 624년부터 시작되어 628년에 마무리된 이라클리오스 황제의 대반격은 조지아와 페르시아보다 더 한 승리를 가져왔고, 이후 아랍이 캅카스를 침입 할 때까지는 조지아 지역에 동로마 제국이 확실한 우세를 가지는 것을 보장했다.

아랍 시대[편집]

아랍은 약 645년 즈음에 이베리아에 도달했고, 당시 에리스타비(왕자) 스테파노즈 2세(637년~650년)에게 동로마에 대한 충성을 포기하고 칼리프의 종주권을 인정할 것을 강요했다. 이베리아는 그렇게 봉신국이 되었고, 653년에는 트빌리시에 아랍계 토후국이 건국되었다. 9세기 초, 바그라티온 왕조의 에리스타비 아쇼트 1세(813~830년)는 아랍 세력이 약화된 틈을 타서 서남부 조지아에 있는 그의 거점으로부터 점차 세력을 확장해 나갔다. 그의 후계자들 중 한명인 아다르나세는 형식적으로는 동로마의 신하였지만 888년에 "이베리아의 왕"으로 등극했으며, 다시 그의 후손인 바그라트 3세(975~1014)는 조지아의 여러 공국들을 통합시킴으로써 조지아 왕국을 출범시켰다.

동이베리아와 서이베리아[편집]

이베리아반도와 이름의 유사성 덕분에, '서'이베리아인은 그들과 캅카스 이베리아의 사람들('동'이베리아인 이라고 불림) 사이의 민족·유전학적 혈족 관계의 관념을 갖게 하는 것으로 이어졌다.

스스로들이 유래한 발원지에 대한 의문으로 접근했을 때 서로가 현저히 다른데도 불구하고, 고대와 중세의 수많은 작가들에 의하여 그러한 혈족 관계가 옹호된다. 그 이론은 중세 조지아에서 꽤나 인기가 있었던 듯 하다. 저명한 조지아의 종교 필자 게오르기 므타츠민델리(아토스의 게오르게)(1009~1065년)는 조지아 귀족들이 이베리아반도를 여행하기를 희망함에 대하여 기술하고, 그들의 요청으로 "서부의 조지아인"을 방문한 것을 기록하기도 했다.[6]

각주[편집]

- ↑ Ehsan Yarshater (1983). 《The Cambridge History of Iran: The Seleucid, Parthian, and Sasanian periods》. Cambridge University Press. 520–쪽. ISBN 978-0-521-20092-9. 2013년 9월 18일에 확인함.

- ↑ Ronald Grigor Suny. The Making of the Georgian Nation. Indiana University Press, p. 13 ISBN 0-253-20915-3.

- ↑ William Coffman McDermott, Wallace Everett Caldwell. Readings in the History of the Ancient World. p. 404.

- ↑ 가 나 Suren Yeremyan|Yeremyan, Suren T. «Իբերիա» (Iberia). Soviet Armenian Encyclopedia. vol. iv. Yerevan, Armenian SSR: Armenian Academy of Sciences, 1978, p. 306.

- ↑ Rapp, Stephen H. (2003), Studies In Medieval Georgian Historiography: Early Texts And Eurasian Contexts, pp. 141-142. Peeters Publishers, ISBN 90-429-1318-5.

- ↑ Georgians: Webster's Quotations, Facts and Phrases pg 25